Eine universelle Geschichte der Inflation

Inflation ist kein modernes Phänomen, sie ist auch nicht auf heutige Volkswirtschaften beschränkt: Seit Anbeginn der Zivilisation haben Regierungen Geld in Zeiten von Krisen, Kriegen oder Notlagen manipuliert.

Zwei Beispiele: Das Römische Reich entwertete seine Goldmünze, den Aureus, um seine militärischen Feldzüge zu finanzieren. Das trug wiederum zum wirtschaftlichen Niedergang bei, der den Fall des gesamten Imperiums begleitete. Im Jahr 1971 gab die USA den Goldstandard auf, um die steigenden Kosten des Vietnamkriegs zu decken. Das Ergebnis: eine kumulative Abwertung des US-Dollars von 674,7 % zwischen 1971 und 2024 (Quelle: dineroneneltiempo.com).

Und schon viel früher, nämlich im alten China, finden sich eindrucksvolle Beispiele dafür, wie staatlicher Druck nicht nur den Wert des Geldes, sondern seine gesamte Natur verändern kann.

Der geschmolzene Buddha: Wenn das Heilige zu Geld wird

Beim Hören eines Podcasts über die Geldgeschichte Chinas traf mich ein Bild besonders stark: eine heilige Buddha-Statue, die eingeschmolzen wird, um Kupfermünzen zu prägen.

Diese Szene, so symbolisch wie kraftvoll, ist keine Fiktion. In Zeiten von Metallknappheit beschlagnahmten chinesische Herrscher sogar religiöse Gegenstände – darunter Buddha-Statuen –, um an das notwendige Kupfer für die Münzprägung zu gelangen. Diese Episode zeigt nicht nur wirtschaftliche Dringlichkeit, sondern auch, wie politische Macht in Krisenzeiten selbst das Heilige untergräbt, wenn Geld im Spiel ist.

Kupfer, Papier und Kontrolle: Zwei Jahrtausende monetärer Innovation

China war eine der ersten Kulturen, die Geld sowohl physisch als auch symbolisch entwickelte:

- Xia- und Shang-Dynastie (2205–1125 v. ): Verwendung von Kaurischnecken (Pei) als zeremonielles Geld.

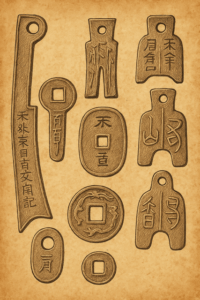

- Frühling-und-Herbst-Periode (770–476 v. ): Erste Metallmünzen erscheinen – in Form von Schaufeln, Messern und Schwertern.

- Qin-Dynastie (221 v. ): Einführung standardisierter runder Kupfermünzen.

- Nördliche Song-Dynastie (1024 n. ): Einführung des weltweit ersten Papiergelds, dem Jiaozi.

Kupfer blieb über zwei Jahrtausende das zentrale Mittel der Geldprägung. Doch wiederkehrende Engpässe – verstärkt durch Kriege, Korruption und Haushaltsdefizite – führten zu drastischen Maßnahmen: Haushaltsgegenstände wurden beschlagnahmt, religiöse Kunst eingeschmolzen und später massenhaft ungedecktes Papiergeld ausgegeben.

Kupfer blieb über zwei Jahrtausende das zentrale Mittel der Geldprägung. Doch wiederkehrende Engpässe – verstärkt durch Kriege, Korruption und Haushaltsdefizite – führten zu drastischen Maßnahmen: Haushaltsgegenstände wurden beschlagnahmt, religiöse Kunst eingeschmolzen und später massenhaft ungedecktes Papiergeld ausgegeben.

Was als Innovation begann, endete häufig in Inflation. Die Geschichte zeigt deutlich: Vertrauen in das gedruckte, sogenannte Fiatgeld ist zerbrechlich – und verliert sich, wenn hemmungslos gedruckt wird.

Wertloses Papier: Das historische Vorbild der Abwertung

In den Dynastien Song, Jin, Yuan und Ming erlebte China wiederholt inflationäre Krisen, ausgelöst durch die übermäßige Ausgabe von Papiergeld. Um die Kontrolle zu behalten, ergriffen die Regierungen immer autoritärere Maßnahmen:

- Verbot der Nutzung von Metallmünzen.

- Bestrafung alternativer Zahlungsmethoden.

- Strikte Überwachung privater Transaktionen.

Diese Maßnahmen konnten den Zusammenbruch nicht verhindern. Das verlorene Vertrauen trieb die Bevölkerung zurück zum Tauschhandel oder zu intrinsisch wertvollen Mitteln wie Kupfer. Die Botschaft ist klar: Der Wert des Geldes liegt nicht in der Tinte, sondern im kollektiven Vertrauen.

Von analog zu digital: Wiederholt sich die Geschichte?

Heute, im digitalen Zeitalter des Geldes, sind die Lehren aus Chinas Vergangenheit aktueller denn je. China, erneut Vorreiter, führte im April 2020 seinen digitalen Renminbi, auch bekannt als e-CNY oder Digitaler Yuán, ein, während Europa und andere Staaten ihre eigenen Zentralbank-Digitalwährungen (Central Bank Digital Currency, CBDCs) entwickeln.

Renminbi ist chinesisch für Volkswährung und gleichzeitig der offizielle Name der chinesischen Währung. Die eigentliche Geldeinheit, in der bezahlt wird, ist der Yuán, offizieller ISO-Code CNY (China National Yuán).

Diese versprechen Effizienz und finanzielle Inklusion – bergen jedoch bekannte Risiken:

- Unbegrenzte Ausgabe unter staatlicher Kontrolle.

- Totale Überwachung von Bürgertransaktionen.

- Ausschluss alternativer Zahlungsmittel außerhalb des Systems.

Der Ausstieg der USA aus dem Goldstandard 1971, motiviert durch Kriegsfinanzierung, führte zu anhaltender Inflation und einer öffentlichen Verschuldung, die heute kaum mehr tragbar scheint. Steuern wir auf eine neue Form der Währungsinkongruenz zu?

Fazit: Vertrauen lässt sich nicht drucken

Man muss nicht in die Antike zurückgehen, um eine fundamentale Wahrheit zu begreifen: Wenn das Monopol auf Geldschöpfung zu stark konzentriert ist, schwindet das Vertrauen. Die Geschichte erinnert uns immer wieder daran: Sobald der Staat seine monetäre Macht überdehnt, suchen Menschen Schutz in härteren Werten – jenseits leerer Versprechen.

Vielleicht ist der geschmolzene Buddha nur eine Metapher. Doch seine Botschaft – von Verlust, Opfer und erzwungener Umwandlung durch Macht – bleibt gültig. Gerade heute, wo Geld Metall und Papier hinter sich lässt … und vielleicht bald auch das Vertrauen.