Es ist vermutlich eine Tatsache, dass mittlerweile alle Berufsgruppen mit der Einführung von neuen digitalen Systemen und Technologien konfrontiert werden. Es wird eine immer breitere Palette an Menschen geben, deren Wünsche und Sorgen es zu verstehen gilt, wenn ein neues System oder eine neue Technologie eingeführt werden soll.

Ihr steckt vielleicht in der Rolle als Change Manager, vielleicht als Motivator für digitale Transformation. Ihr steht auf jeden Fall einer breiten Diversität an Menschen gegenüber. Das Spektrum reicht von «Yeah ein neues Tool!» bis hin zu «Verliere ich dadurch bald meine Arbeit?».

Um Akzeptanz zu schaffen, kommen wir nicht um die Psychologie herum.

Daher sollen alle, die sich mit dieser Vielfalt an menschlichen Emotionen konfrontiert sehen – welche durchaus auch sehr positiv für ein Unternehmen sind – etwas Psychologie mit auf den Weg bekommen. Nebst dem technischen Know-How, das wir uns in Zeiten der Digitalisierung aneignen können, ist das Wissen über das Verhalten und die Wahrnehmung von Menschen wichtiger denn je.

Ich wünsche mir, dass der folgende Beitrag für die Einen ein selbstverständlicher Refresher ist und für Andere Anstösse zur Reflexion bietet. Vorerst bediene ich mich an wissenschaftlichen Modellen, um dem Ganzen eine Diskussionsbasis zu geben, die nicht vollständig aus der freien Assoziation hergeleitet wird.

Wir müssen den Menschen verstehen!

Disruption findet statt, kontinuierlich. Wir sind “connected”. In vielerlei Hinsicht, das wissen wir alle. Wir tendieren aber dazu zu vergessen, dass Disruption nicht nur eine technische Ebene hat, sondern sie beeinflusst im Wesentlichen die Art, wie wir zusammenarbeiten, unsere Motivation und Engagement, was wir akzeptieren und wie wir uns verhalten.

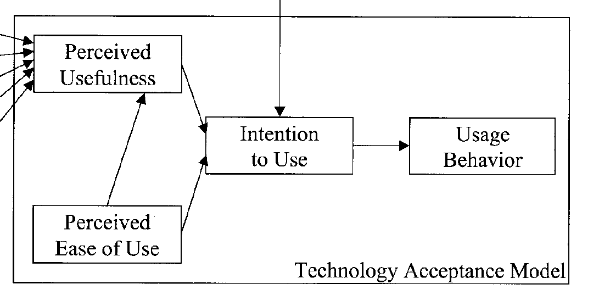

Wir müssen also den Menschen verstehen (!) – nicht nur die Technologie. In diesem Zusammenhang lohnt sich der Blick auf das Technology Acceptance Modell 2 (die erweiterte Form von Venaktehs & Davis, 2000). Dieses – relativ gut etablierte Modell zeigt den Wirkmechanismus von Technologie Akzeptanz.

Das Technology Acceptance Model (TAM)

Fakten vorab: Das Modell baut auf den beiden Theorien: Theory of Reasoned Action (Fishbein & Ajzen, 1975) und Theorie des geplanten Verhaltens (Theory of planned behaviour, Ajzen 1985) auf. Das Technology Acceptance Model (TAM) gehört somit zu den sogenannten Verhaltens-Intensions-Modellen.

Wie kann uns das TAM 2 konkret unterstützen?

Es erklärt unter welchen Faktoren Mitarbeitende eine bestimmte Technologie akzeptieren und allfällige Unsicherheiten im Vorfeld adressieren und mildern kann.

Hiermit spreche ich also alle Change Managers, Projektleitende, Coaches, Agile Leaders, Führungskräfte, Entscheidungsträger, Circle Leads (you name it).

Das Modell ist intuitiv verständlich und für mich ein schönes Beispiel, wie Psychologie in der Praxis Anwendung finden kann.

Das TAM erklärt

Perceived Usefulness definieren Vanketash und Davis als “das Ausmaß, in dem eine Person glaubt, dass die Nutzung des Systems ihre Arbeitsleistung verbessern wird” (S. 187, 2000). Kurz auch “Nützlichkeit”.

Perceived Ease of Use als “das Ausmaß, in dem eine Person glaubt, dass die Nutzung des Systems ohne Anstrengung möglich ist” (S. 187, 2000).

Die beiden oben genannten Begriffe sind bestimmende Faktoren für die Absicht zur Nutzung (Affektiv) und schlussendlich die Nutzung (Verhalten) einer Technologie. Nochmals kurz zurück spulen: Daher der Überbegriff Verhaltens-Intensions-Modell.

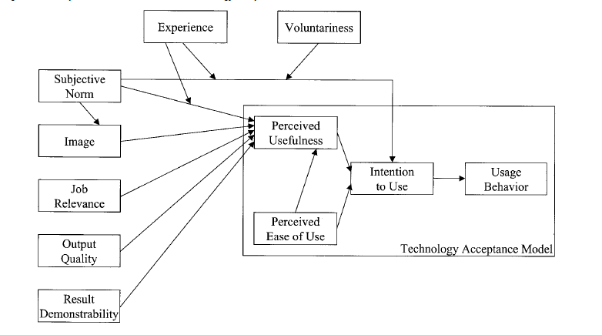

Venkatesh und Davis haben das Modell in Ihrer Studie aus dem Jahr 2000 um externale Einflüsse erweitert. Es entstand das TAM 2. Diese Faktoren sehe ich als besonders relevant für die Anwendung des Modells beziehungsweise zum Eruieren von Barrieren, welche die Nutzung behindern.

Das TAM 2 erklärt

- Voluntariness: Die Freiwilligkeit in Bezug auf die Nutzung des Systems. Sie ist im erweiterten Modell eine moderierende Variable zwischen subjektiver Norm und der Absicht, ein System oder eine Technologie zu nutzen.

- Experience: Die Seniorität in Bezug auf die Nutzung des Systems.

- Subjektive Norm: Die Wahrnehmung, dass relevante Personen im Arbeitsumfeld die Nutzung oder Nicht-Nutzung des Systems bestärken.

- Image: Das Ausmass, in dem eine Person wahrnimmt, dass sich die Nutzung einer Innovation positiv auf ihr persönliches Image auswirkt (Moore and Benbasat, 1991, p. 195 zitiert in Venkatesh and Davis, 2000, S.189.)

- Job Relevance: Ausmass über die Zustimmung, ob ein System zur Durchführung seiner Arbeit von Bedeutung ist, also für die Erreichung des Ziels von Bedeutung ist.

- Output Quality: Die Bewertung darüber, in welcher Qualität ein System die erforderten Aufgaben erledigt.

- Result Demonstrability: Vereinfacht definiert: Die Nachvollziehbarkeit bezogen auf das Ergebnis des Systems.

Barrieren erkennen

Diese externalen Einflüsse kann ein Unternehmen diese zu einem gewissen Grad beeinflussen oder zumindest Bestrebungen unternehmen diese zu erfassen und so mögliche Barrieren im Vorfeld der Implementierung erkennen und beseitigen.

Basierend auf der von Venkatesh und Davis (2000) angewandter Messskala zur Entwicklung des Modells, folgen mögliche Barrieren, welche die Absicht hemmen, ein entsprechendes System oder eine Technologie zu nutzen.

Subjektive Norm:

- Meine Vorgesetzte sind keine Advokaten des Systems: “Ich habe keine Zeit mich in das System hinein zu denken”

- Meine engsten Sparringpartner nutzen das System nicht und stellen daher auch keine entsprechenden Erwartungen an mich. “Mach einfach wie es Dir am besten passt”

Image:

- Die Nutzung des Systems hat keinen Einfluss auf meinen Status im Unternehmen: “Es fällt ja niemandem auf, ob ich das System nutze oder nicht”

Job Relevance:

- Ich erkenne keinen Mehrwert zur Erreichung meiner Arbeit, wenn ich das System nutze.

- Das System ist nicht von zentraler Bedeutung zur Erledigung der Aufgaben der Mitarbeitenden

Output Qualität:

- Das System oder die Technologie liefert keine genügende Qualität der Ergebnisse.

- Die Ergebnisse werden von den Mitarbeitenden nicht akzeptiert

Result Demonstrability

- Die Mitarbeitenden können das Ergebnis nicht nachvollziehen und können somit Ihren Kollegen keine Erläuterung darüber geben

Yousafzai et al. (2007) betonen, dass nicht die Akzeptanz gegenüber der Technologie erfasst werden soll, sondern die Wahrnehmung und Haltung in Bezug auf die konkrete Nutzung.

Barrieren überwinden - den Menschen verstehen

Wo nun ansetzen, um Barrieren zu überwinden?

Unbedingt Change Agents in die Entwicklungsphasen einer neuen Technologie einbinden, die Kolleginnen und Kollegen die positiven Aspekte der neuen Technologie/des neuen Tools aufzeigen und Unsicherheiten adressieren, bestenfalls entkräften können.

Führungskräfte bzw. Coaches und agile Leader zwingend von Beginn an mitdenken. Durch ihre “beeinflussende” Rolle übernehmen sie eine zentrale Funktion, mit möglichem positiven Einfluss auf die subjektive Norm.

Und ganz wichtig: Die genaue Analyse der Anwendung bei der Zielgruppe. Welche Arbeit soll damit verbessert werden? Sind die konkreten Arbeitsbedingungen der Nutzenden ausreichend berücksichtigt?

Transparenz

Transparent kommunizieren unterstützt die Klarheit und das Erkennen des Nutzens für die einzelnen Zielgruppen. Auch hier können Change Agents als Testimonials eingesetzt werden. Die Glaubwürdigkeit der Kommunikation ist ein zentraler Aspekt, soll zielgruppengerecht und spezifisch sein. Hierbei empfehlen Venkatesh und Davis basierend auf Davis und Kottemann (1995), dass der Fokus auf Maßnahmen gelegt werden soll, welche die “Effektivität des neuen Systems relativ gegenüber dem Status Quo” darlegen (Venkatesh & Davis, S.199, 2000). Das mag sehr selbstverständlich klingen, weil man auch einfach sagen kann: “Wir sparen Zeit”. Ich bin der Meinung, dass dieses Argument jedoch nicht ausreicht und es gut investierte Zeit ist, sich hier tief in die Lage der Nutzenden zu versetzen und am besten gleich diese sprechen lassen. Und ganz ehrlich, nur besser ist wahrscheinlich keine neue Technologie. Transparenz sollte auch hier das Stichwort sein. Erwähnt ebenfalls die potenziellen Risiken oder Herausforderungen. Bindet die Nutzenden ein, diese Risiken im Verlaufe der Zeit durch ihre Rückmeldungen zu mildern. Wenn das nicht möglich ist, erklärt, weshalb die Organisation sich dennoch für diesen Weg entschieden hat. Das schafft Glaubwürdigkeit und zeigt auch den Aufwand, der in die Evaluation gesteckt wurde, und dass das positive Erleben der Nutzenden von Bedeutung ist.

Zu- und mithören

Das neue «A und O» wird es sein, Augen und Ohren offen zu halten für “Gang-Geflüster”, die negative Einstellungen und Misstrauen gegenüber der neuen Technologien verstärken. Diese Ängste und Unsicherheiten müssen adressiert werden, man muss den Ursachen auf den Grund gehen und gemeinsam an Veränderungsmöglichkeiten arbeiten.

Sensibel und rechtzeitig die betriebliche Mitbestimmung beachten und einbinden. Hierbei möchte ich gerne auf die Organisationskultur hinweisen. Bitte erwartet nicht, dass eure Mitarbeitenden sich – im Sinne der gemeinsamen Lösungsfindung – ehrlich und konstruktiv äussern wenn dies nicht schon ein gelebter Grundsatz ist in eurer Organisation. Es lohnt sich daher vor einer grossen Ankündigung von Workshops zu reflektieren, welche Methode der bestehenden Organisationskultur entspricht. Und seid bitte ehrlich mit euch, denn alles andere wäre verschwendete Zeit.

Die Vielfalt nutzen

Inklusion muss von Beginn an mitgedacht werden. Keine Personen(gruppen) sollen für die Nutzung ausgeschlossen werden. Es lohnt sich auch hier Zeit in eine diverse Zusammenstellung des (erweiterten)Projektteams zu stecken. Wir alle wissen, dass damit auch die Diversität an Inputs und Meinungen geschaffen wird. Eine Herausforderung, der man bewusst als nachhaltige Investition entgegnen sollte und für die die entsprechenden Rahmenbedingungen zu Beginn geklärt werden müssen. Beispielweise soll geklärt (und gemeinsam verabschiedet) werden, wie Entscheidungen getroffen werden. Arbeiten wir nach dem Konsens- oder Konsent-Prinzip? Wie gestalten wir die Meetings und Feedback-Schlaufen? Wo steht «trial and error» als Prinzip im Vordergrund? Wie gehen wir mit Kritik um und wie fördern wir eine konstruktive Diskussionskultur?

What's next?

Ich hoffe mit diesem Beitrag eine – manchmal vergessene Selbstverständlichkeit – wieder ins Bewusstsein gerufen zu haben. Diese Zeilen kratzen nur an der Spitze des Eisbergs, wenn ich darüber nachdenke, inwiefern psychologisch Prozesse über den Erfolg (oder Misserfolg) eines Digitalisierungsprojekts bestimmen.

Im nächsten Artikel in der Psych x Tech Reihe gehen wir darauf ein, wie mit Unsicherheit umgegangen wird. Wie entsteht Unsicherheit, welche Formen gibt es – und was können Unternehmen tun?

Quellen:

Viswanath Venkatesh, Fred D. Davis, (2000) A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies. Management Science 46(2):186-204. http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926

Yousafzai, S. Y., Foxall, G. R. & Pallister, J. G. (2007). Technology acceptance: a meta‐analysis of the TAM: Part 2. Journal Of Modelling in Management, 2(3), 281–304. https://doi.org/10.1108/17465660710834462